建築物省エネ法とは?

地球温暖化への対策が迫られている昨今、2015年に国際的に合意した「パリ協定」では、2030年度の温室効果ガス排出量を、2013年度の水準より26%削減する努力義務が課せられています。

日本のエネルギー消費量は、「業務・家庭部門」で著しく増加の傾向です。日本はパリ協定において、住宅や家庭での温室効果ガス排出量の大幅な削減を提示しており、住宅における省エネ性能は注目されています。

省エネ基準とは?

2020年10月、日本政府は2050年までに温室効果ガスの排出量ゼロ(※1)を目指す「カーボンニュートラル」を宣言しました。

先進諸国がカーボンニュートラルを推進させる流れに乗り、日本でも2022年6月には「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」に基づき、建築物省エネ法を改正。2025年4月に施行される運びです。

改正に伴い、原則として新築住宅を含むすべての建築物において省エネ基準を満たすことが義務化されます。

(※1)二酸化炭素・メタン・一酸化二窒素、フロンガスなどの排出量から吸収量および除去量を差し引いた合計

そもそも、省エネ基準を満たす住宅とは

・外皮性能基準

・一次エネルギー消費量基準

の2つの基準を用いて評価されます。

外皮性能とは、住宅の外壁や屋根、床といった住宅を覆う部分の性能のこと。断熱性能を表すUA値と太陽日射の遮蔽性能を表すηAC値の2つの基準値を用いて、外皮性能を評価します。UA値についてはのちに説明します。

一次エネルギー消費量基準では、標準的な住宅仕様の場合に消費される「基準一次エネルギー消費量」よりも、省エネのための住宅設備を採用した際の「設計一次エネルギー消費量」が少なくなることが求められます。

先進諸国がカーボンニュートラルを推進させる流れに乗り、日本でも2022年6月には「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」に基づき、建築物省エネ法を改正。2025年4月に施行される運びです。

改正に伴い、原則として新築住宅を含むすべての建築物において省エネ基準を満たすことが義務化されます。

(※1)二酸化炭素・メタン・一酸化二窒素、フロンガスなどの排出量から吸収量および除去量を差し引いた合計

そもそも、省エネ基準を満たす住宅とは

・外皮性能基準

・一次エネルギー消費量基準

の2つの基準を用いて評価されます。

外皮性能とは、住宅の外壁や屋根、床といった住宅を覆う部分の性能のこと。断熱性能を表すUA値と太陽日射の遮蔽性能を表すηAC値の2つの基準値を用いて、外皮性能を評価します。UA値についてはのちに説明します。

一次エネルギー消費量基準では、標準的な住宅仕様の場合に消費される「基準一次エネルギー消費量」よりも、省エネのための住宅設備を採用した際の「設計一次エネルギー消費量」が少なくなることが求められます。

断熱等性能等級とは?

等級ごとに表示され、等級が高くなるほど断熱性に優れていることの証となります。

2050年までの住宅脱炭素化を推進する動きが背景にあり、より高い住宅水準を求め2022年には戸建て住宅において等級6と7が追加されました。

UA値とは?

UA値は住宅の断熱性能を示す目安です。別名を「外皮平均熱貫流率」とも呼びます。住宅内の熱は、壁・天井・屋根・床・窓(開口部)などを伝って外部に放出されています。UA値は、この外へ逃げる熱量を平均した値です。

UA値が小さいほど熱が放出されにくく、断熱性能や省エネ性能に優れているといえるのです。

UA値が小さいほど熱が放出されにくく、断熱性能や省エネ性能に優れているといえるのです。

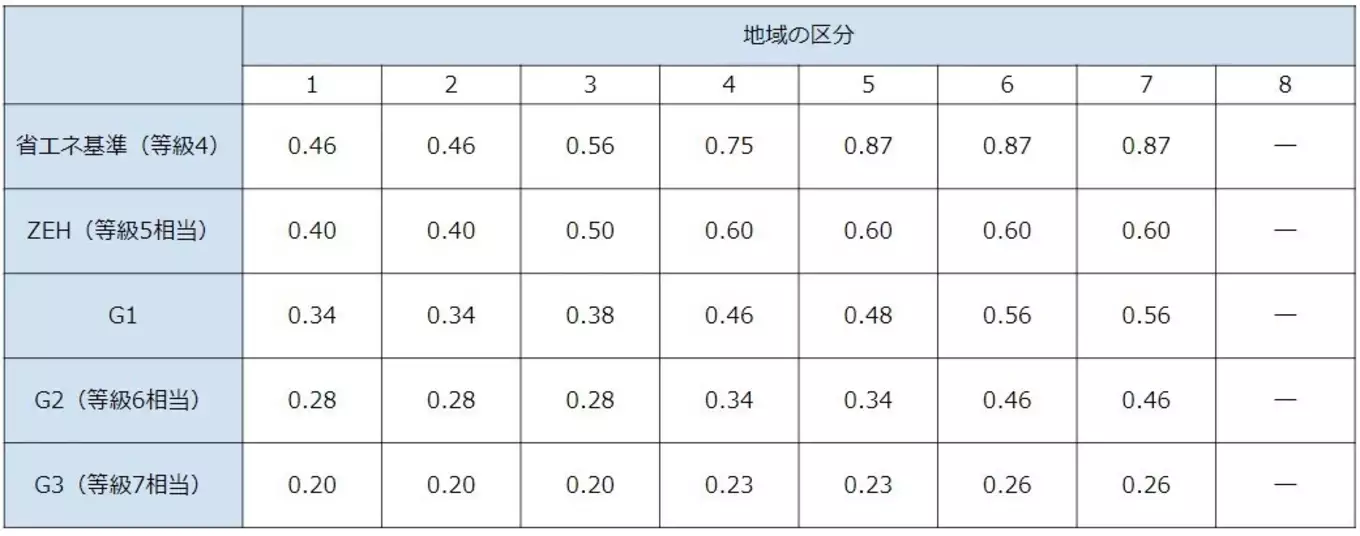

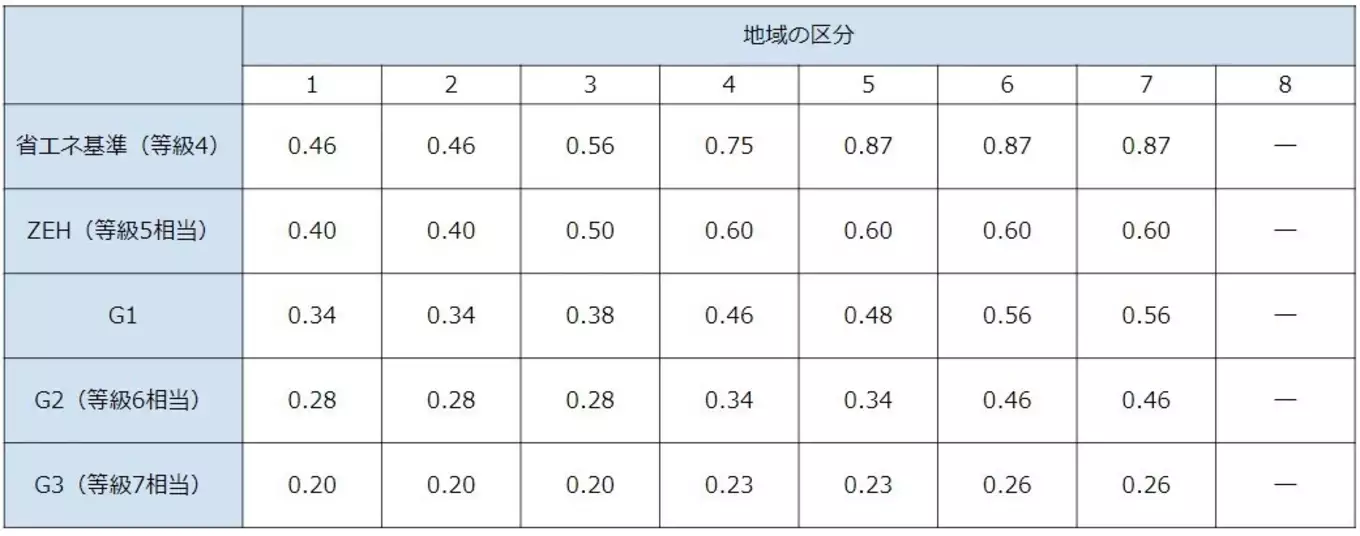

UA値の地域区分

UA値は居住エリアの気候によって、大きく8地域に分類されます。前述したように、住宅性能は断熱等性能等級によって基準があります。

家づくりの際、該当地域で断熱等性能等級ごとに定められているUA値以下にすると、その等級の省エネルギー基準を満たしていることになるのです。

家づくりの際、該当地域で断熱等性能等級ごとに定められているUA値以下にすると、その等級の省エネルギー基準を満たしていることになるのです。

ZEHとは?

なお、日本政府は、2030年以降に新築する住宅に対し「ZEH基準レベルの省エネルギー性能を有すること」、「新築の戸建て住宅の6割相当に太陽光発電設備を備えること」を目標としています。

ZEHを実現するためには「高断熱」「省エネ」「創エネ」の3つの要素が必要です。断熱材の使用などで住宅の断熱性を高めてエネルギー消費量を抑制。また、省エネに直結する家電や給湯システムの採用、太陽光発電システムなどエネルギー創出に役立つ設備を整えることで、よりエネルギー消費の少ない住宅を実現するのです。

>>ZEH住宅について詳しくはこちら!メリット・デメリットや認定条件もご紹介

HEAT20とは?

ZEHよりもさらに断熱性能、省エネ性能に優れた住宅設計基準が「HEAT(ヒート)20」です。HEAT20は「一般社団法人 20年先を見据えた日本の高断熱住宅研究会」の略称で、独自の断熱基準を設定しています。基準は「G1~G3」で表します。G2は断熱等級6と同等レベル、G3は2022年10月に設定された等級7と同等レベルです。

各断熱等性能等級における基準値

省エネ基準(等級4)・ZEH(等級5に相当)・HEAT20のG1~G3(等級6・7に相当)の各断熱等性能等級におけるUA値の基準を表でお伝えしましょう。

高断熱住宅のメリット

・一年を通じて快適に暮らせる

・健康的に暮らせる

・光熱費が抑えられる

・遮音性がある

・住宅の高耐久性が期待できる

住宅の断熱性能を高めると、室内の熱が逃げにくく、逆に外部の熱が侵入しにくくなります。したがって、夏は涼しく冬は暖かく快適に暮らせるメリットがあるでしょう。

住宅全体が快適な温度に保たれることで、急激な温度変化が起きにくくヒートショックのリスクが軽減するのもメリットです。

また、断熱性や気密性が高ければ住宅内部の結露も防げます。結露はカビやダニの増殖の原因になり、シックハウス症候群やアレルギーを引き起こしかねないため、結露の抑制は健康維持にも効果的です。同時に、結露防止は住宅の耐久性にも効果があるでしょう。

>>高断熱住宅にすると光熱費・室温はどのくらい変わる?性能基準ごとの比較をご紹介

高断熱住宅のデメリット

・デザインや間取りに制限がかかる

・高断熱住宅に関する知識や技術に乏しい住宅メーカーもある

・建築費用が高くなる

・太陽光発電システムや蓄電システムにメンテナンスが必要になる

注文住宅を高断熱にすると、建築費がかさむ傾向にあります。また、断熱性を高めるためには壁の厚さが増すことも。たとえば、HEAT20の基準を満たす住宅では、通常の住宅よりも壁の厚さが3cm~5cmほど増すケースもあります。広い敷地であれば問題ないですが、敷地に制限がある場合、部屋の面積を狭くしなければならず、間取りへの影響も想定されます。

そもそも、高断熱住宅を実現するノウハウがあまりない工務店や住宅メーカーがあるのも事実です。断熱性に優れた注文住宅をお考えの方は、高断熱住宅を建てるためのノウハウがある工務店や住宅メーカーを選ぶことが重要です。

>>大分市の注文住宅の維持費や節約するための家づくりのコツについて詳しくはこちら!

大分県大分市の気候

大分市の2022年の降水量は9月が約405mmと最も多く、12月が約21mmと最も少ない値です。年間の降水量は約1452mmで、瀬戸内式海気候の特徴にあるように、雨が少ない傾向にあります。

大分市の2022年一年間の日照時間は2068.9時間です。雨量が多い時期もありますが、全国的に見てもまずまずの日照時間があり、創エネ対策の太陽光発電システムの設置も効果が期待できるでしょう。

>>大分市の気候に適した家づくりのポイントについてはこちらもチェック!

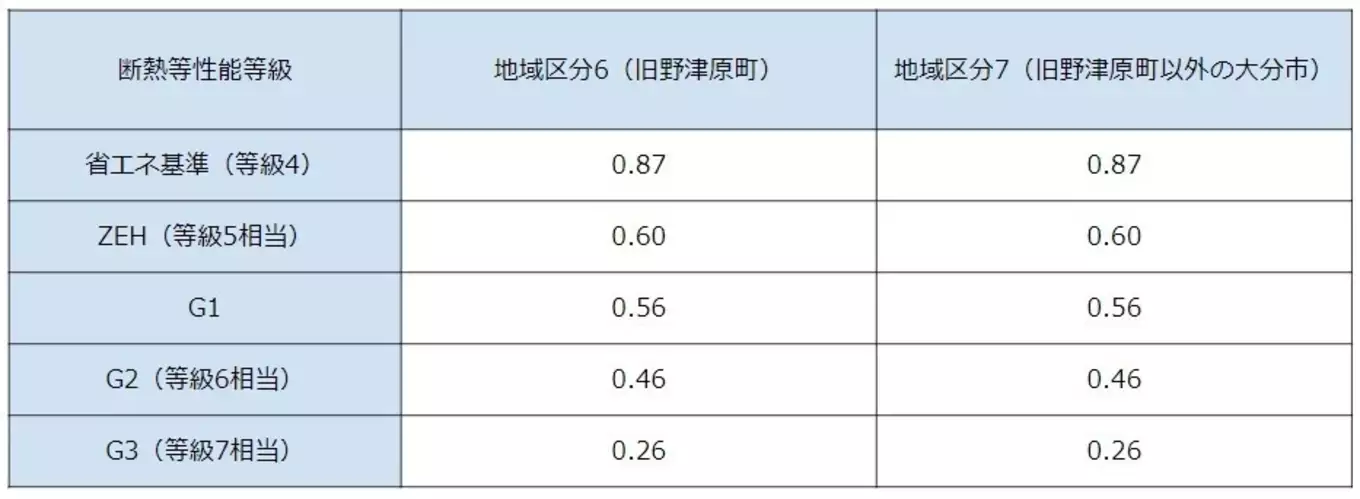

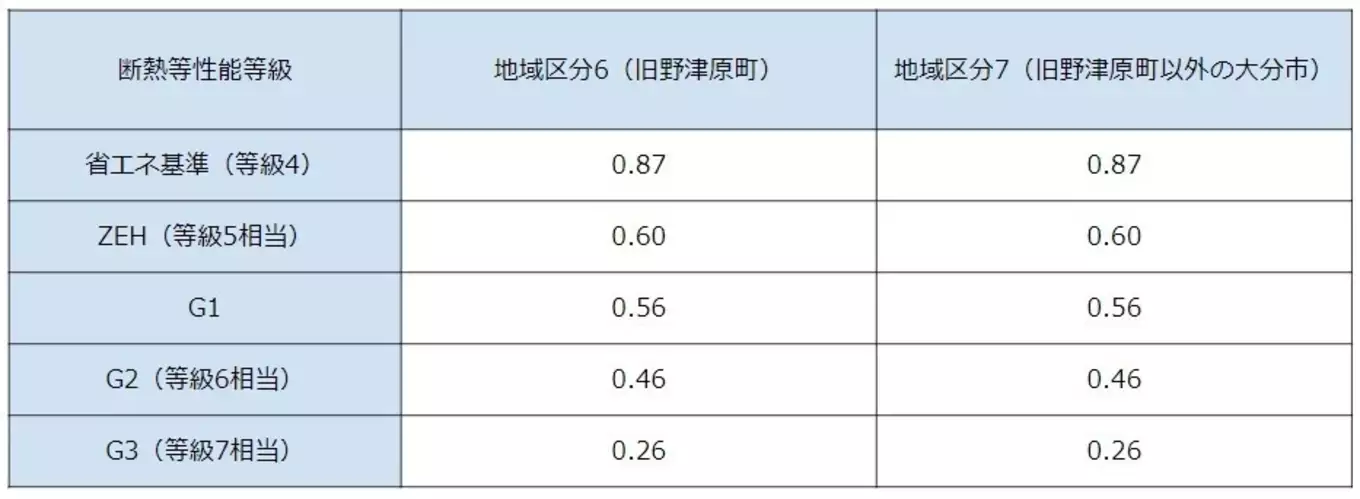

大分市における断熱等性能等級を満たすUA値は?

国土交通省が提示する、2020年7月時点の地域区分新旧表によると、大分市の主な地域区分は「7」となります。旧野津原町のみ「6」の分類です。

大分市の断熱等性能等級ごとのUA値を一覧にしてみました。 大分市の地域区分6・7は各等級の基準となるUA値は同じです。注文住宅の断熱性を高めたいとお考えの方は、この基準値を参考に、対応できる工務店や住宅メーカーを選ぶと良いでしょう。

大分市の地域区分6・7は各等級の基準となるUA値は同じです。注文住宅の断熱性を高めたいとお考えの方は、この基準値を参考に、対応できる工務店や住宅メーカーを選ぶと良いでしょう。

大分市の断熱等性能等級ごとのUA値を一覧にしてみました。

断熱性の高い家づくりならR+house大分西へおまかせください!

R+houseは季節を通して過ごしやすい家づくりを目指し、高性能基準にもとづいた住宅をご提供します。2025年4月からは、新築住宅を含むすべての建物に省エネ基準の適合が義務化されます。R+houseのつくる家はUA値の平均が0.46です。大分市の省エネ基準は0.87なので、高断熱な住宅が実現できることがお分かりいただけるのではないでしょうか。

また、建築家の豊かな発想を取り入れたこだわりの設計も強みです。R+house大分西は、大分市での注文住宅をご検討の方へ、ご予算に応じて無理のない範囲で快適な家づくりをいたします。R+house大分西へお気軽にご連絡・ご相談ください。

>>省エネ基準をクリアした高性能な注文住宅「R+house」についてはこちら!